教育経済学的にコスパの良い勉強のサポート

こんにちは。

個別指導塾テスティー塾長の繁田和貴です。

中学受験界では一足早く新学年が始まっていますが、学校の方ももうすぐ新学年ですね。

中学受験の勉強を始めたご家庭も、終えたご家庭も、劇的に変わった生活リズムに慣れるのに大変な時期だと思います。

皆さんのご家庭も、もしかしたら慣れない生活に苦労されているかもしれませんが、こんなときだからこそ落ち着いてスケジュールの確認をするのが効果的ですよ。

安定したリズムを作り上げていけるように頑張りましょう。

さて、今回のテーマは、この時期によくいただく「ギリギリ合格したんですけど、入って大丈夫でしょうか?」というご相談についてです。

ギリギリ合格でも入って大丈夫?

少し前のタイミングですと、「合格だったけど、繰り上げ合格だった。嬉しいけど…入って大丈夫でしょうか?」というご相談をいただく時期でした。

それと重なる形で、SAPIXやグノーブルなどの入会試験を受けたこれから中学受験を始めようというご家庭から、「下位の方のクラスでギリギリ合格したんですけど、入って大丈夫でしょうか?」というご相談が頻繁にあります。

心配になる気持ちもよくわかります。

確かに、その心配は当たっています。

集団の中で下位の方からスタートしてしまうと、上がって行くことは容易ではありません。

その事は様々な研究で示されています。

例えば、有名なのは「学力の経済学」などのベストセラーで有名な慶應義塾大学の中室牧子教授らの論文です。(論文はこちら)

同じくらいの学力の子たちが、通っている学校によって学校内でどの程度の位置にいるかが変わることを利用して分析したデータによると、成績順位が下位の方になった子はその後の学力の伸びが悪くなり、上位の方になった子はその後の学力の伸びが良くなることが示されています。

実はこれ、「他のみんなも頑張っていて、みんな一緒に学力が伸びていくんだから、最初の位置関係があまり変わらないまま成長していくよね」という話ではありません。

「学力の伸び方自体が、上位にいる場合と下位にいる場合で変わってきてしまう」ということなのです。

ある集団の中で上位にいる子たちには追い風が吹き、下位にいる子たちには向かい風が吹き、何もしなければ最初についた順位に従って学力差が開いていくということです。

そういう力学が働くシステムが存在するということをこの論文は示しています。

ですから、先の相談に対しては、教育経済学的には「大丈夫ではない」というのが答えになります。個人的には頑張って合格した生徒にそんなことを言いたくないので、あくまでも教育経済学的には、です。

ギリギリの合格で、自分よりもできる人たちが周囲にたくさんいる環境に飛び込んでいくと、普通にしていたらお子さんの成長を遅くさせる力が働くからです。

もしどうしてもその学校や塾が良いというこだわりが無ければ、自分が上位にいられる学校や塾を選んだ方が子どもの成長は早くなるので得策だという見方もあるわけですね。

ギリギリ合格でも入りたい場合は?

では、もしこだわりがある場合にはどうしたら良いのでしょうか?

それはシンプルに、【一刻も早く上位層に上がること】です。

向かい風が吹き付ける位置から、追い風が吹く位置に、立ち位置を変えるのです。

下位からスタートした場合、時間が経てば経つほど向かい風にさらされ、上位の子たちとの差が開いていってしまいます。

その結果、下位から這い上がるのはどんどん困難になっていきます。

しかし、中学校に入学したてで、同じくらいの偏差値の子たちが集まり、上位と下位の差がまだ小さい中1のうちは大チャンスです。

また、小3~4で受験勉強をスタートして間もない時期も、上位と下位の差がまだ小さい大チャンスの時期です。

この最初のタイミングで頑張って這い上がるのが、長期的に見て努力に対しての成果がめちゃくちゃ大きくて、お得なんですね。

本人視点ではなく親御さん視点で話をするなら、この最初のタイミングが一番サポートに手間や時間といったコストをかけてあげるべき時期、コスパが良い時期ということになります。

頑張るべきは受験の後!?

世の中には受験直前期が大事だと思っている方がたくさんいます。

確かにそれも間違いないのですが、かけるコストに対してのリターンはとても小さいです。

直前期になってから重い腰を上げて、お子さんのサポートを頑張ったり、あるいは個別指導や家庭教師をたくさんつけたりといったやり方は、教育経済学的にはとてもコスパが悪いので、そうしたやり方はもったいないのです。

実際にテスティーに入会する子たちを見ていても、6年生になってから入会する子よりも、3~4年生で入会する子の方が簡単に成績が上がり、そのあとの勉強も長期間にわたって楽になります。

教育経済学のデータ通りだなと実感するところです。

そして、だからこそ中学受験を終えたばかりの新中1の子たちにも、今が一番勉強を頑張るべき時だと教えています。

受験が終わって浮かれてしまってなかなか耳に届かないことも多くて歯がゆいのですが…

中室牧子教授や、イェール大学の成田悠輔助教授が「入試で合格するかどうかは、人生の成功に対して影響はない」ということを、よくメディアに出演して話していますよね。

私たち指導者からすれば生徒が第1志望に合格してくれることはもちろん嬉しいのですが、研究者たちに言わせれば、「あまり意味が無いこと」なのだそうです。

それに対して、入学後の定期試験の順位は、その後に吹くのが追い風か向かい風かという大きな違いが出るため、とても大きな意味があります。

つまり、将来成功するために本当に影響がある重要度が高いことは、「入試で合格できるかどうか」ではなく、「入学後の最初の試験で良い成績が取れるかどうか」の方なのです。

最初の定期試験を「第二の入試」のつもりで!

ですから、新中1の子たちは、最初の定期試験を「第二の入試」のつもりで、いや「真の入試」のつもりで、全力で勉強するようにしましょう。

親御さんもぜひそれを全力でサポートしてあげてくださいね。

終わったと思って手を放すタイミングは今じゃないですよ!

新中1の子たちに関しては、1つ良い情報もあります。

それは、今は【上位まで這い上がること】が超イージーモードな時期ということです。

世の中の多くの人たちは、最初の定期試験こそ頑張るべき「真の入試」だということを知りません。

受験が終わってだらけ切ってしまっている子も多いです。

みんなも頑張っている時期に他の子を追い抜くことは容易ではありませんが、みんなが休んでいるときに追い抜くのは簡単なことです。

まさに「ウサギとカメ」の寓話の教訓の通りですね。

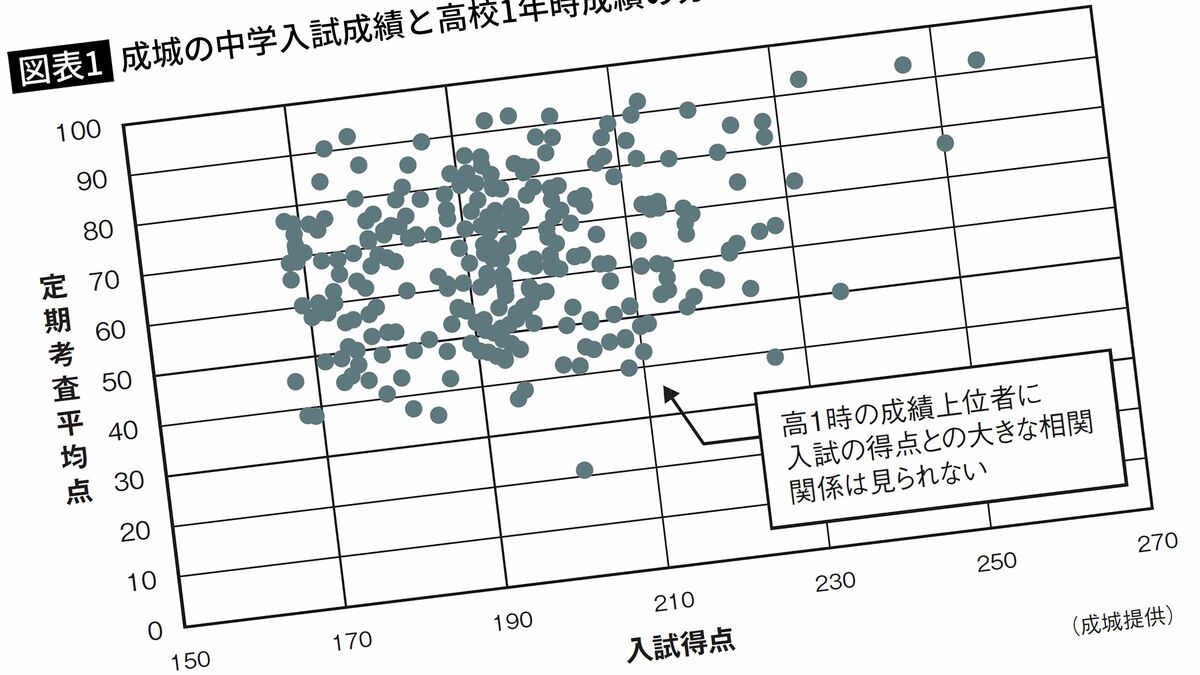

実際に私も開成中学校・高校の元校長の柳沢先生からうかがった話でも、入試の順位と卒業時の順位はほとんど相関していないが、中学校1年生時の成績と卒業時の成績にははっきりとした相関があるとのことでした。

スタジオキャンパスの矢野さんが書いた記事でも、私立中高の先生方が生徒の成績推移を分析したデータを紹介していますが、その中でも桐朋で中学部長を務める村野英治先生は『入試の成績と高校卒業時の成績に相関関係はまったくない』とおっしゃっています。

(記事はこちら)

私立一貫校が実名でズバリ回答「志望校にギリギリ合格した子、低偏差値校に合格した子」は入学後どうなるのか→

入試が終わってから入学するまでの間に、勉強をし続けた子と休んだ子で、順位が大きくシャッフルされていることが、こうした結果の要因の1つになっているのではないかと思います。

余談ですが、こうした「最初が肝心」という傾向は中高だけではなく大学でも同じようです。

東京理科大が学生の学力を追跡調査した結果、

「入学試験においてボーダーライン上で合格した学生でも、1年次をうまく滑りだせれば、最終的に優秀な成績で卒業できることがデータによって示され、初年次教育の重要性が改めて示された」とまとめられています。

他の大学の類似の研究も、だいたい同じ結果になっていますね。

これから中学受験を始める子も、中学校に進学する子も、繰り返しになりますが、「最初が最も大事」です。

その時期に手厚くサポートをしてあげることが、親御さんにとっても最もコスパが良くなります。

特に新中1の子たちは、入学までにサボってしまうと、せっかく上位で余裕を持って合格していた子でも、「気づいたら抜かれているウサギさん」になってしまうかもしれません。

良いスタートが切れるように、全力でサポートをしてあげてくださいね。

それでは。

関連記事ピックアップ