「過去問演習」でここから大逆転する合格法

おはようございます。

個別指導塾テスティー塾長の繁田和貴です。

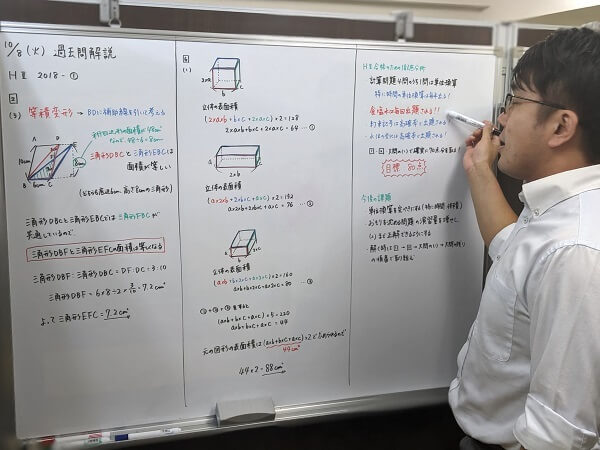

先日テスティー内の講師研修を視察してきました。

(写真はそのときの水口先生)

一言で研修と言っても、新人講師に受けてもらう授業における基本動作の研修から、ベテランたちにも受けてもらう発展的な研修まで色々ありますが、今回視察してきたのはベテラン向けの方です。

この研修では、生徒の過去問対策における指導のポイントを共有していました。

この記事は、その研修の内容の一部シェアになります。

ぜひみなさんのご家庭でも活用して、合格をグッと引き寄せてください。

過去問対策の現状

そもそも過去問対策を子ども自身ができれば問題ないのですが、なかなかそうはいかないのが現実です。

だからみんな大手塾のSS講座とかNN講座とかで対策法を教えてもらいます。

でも、残念ながらその手の講座があるのは有名難関校の中でもほんの一握り。

そういった学校を目指すのは、割合で言えば全受験生のうちの10人に1人くらいです。

残りの10人中9人の子たちは、特別な講座の助けが無い状態で志望校対策をやらなければいけません。

「傾向が似ている」とされる学校のコースに入り疑似的に対策をする場合も多いですが、志望校に最適化された対策とは言えないのが現実です。

ご家庭でお父さんお母さんが手伝ってあげようにも、忙しくてできない、もしくは内容的に厳しいというケースも多いです。

だから毎年6年生のお子さんからは、過去問指導のご要望が増えます。

それにお応えすべく、私たちも研修等を交えつつ準備するわけです。

過去問指導の3つのポイント

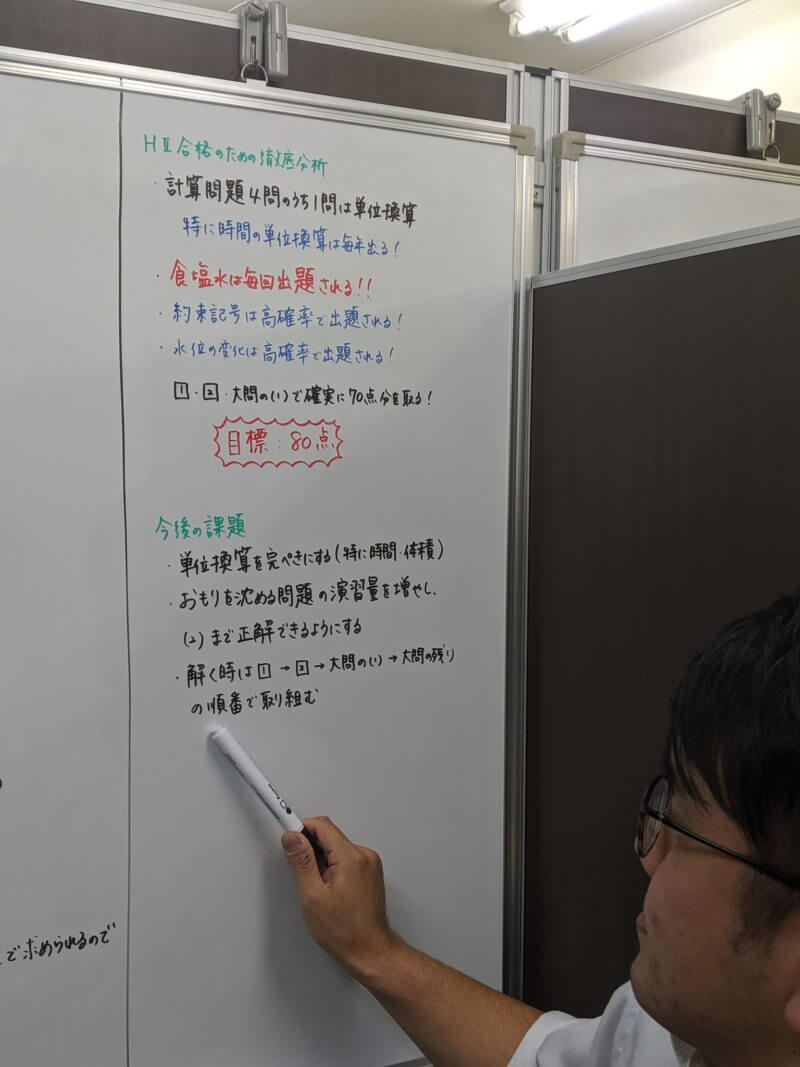

私たちが過去問指導で重要視しているポイントは主に3つ、「問題解説」と「傾向分析」と「課題のあぶり出し」です。

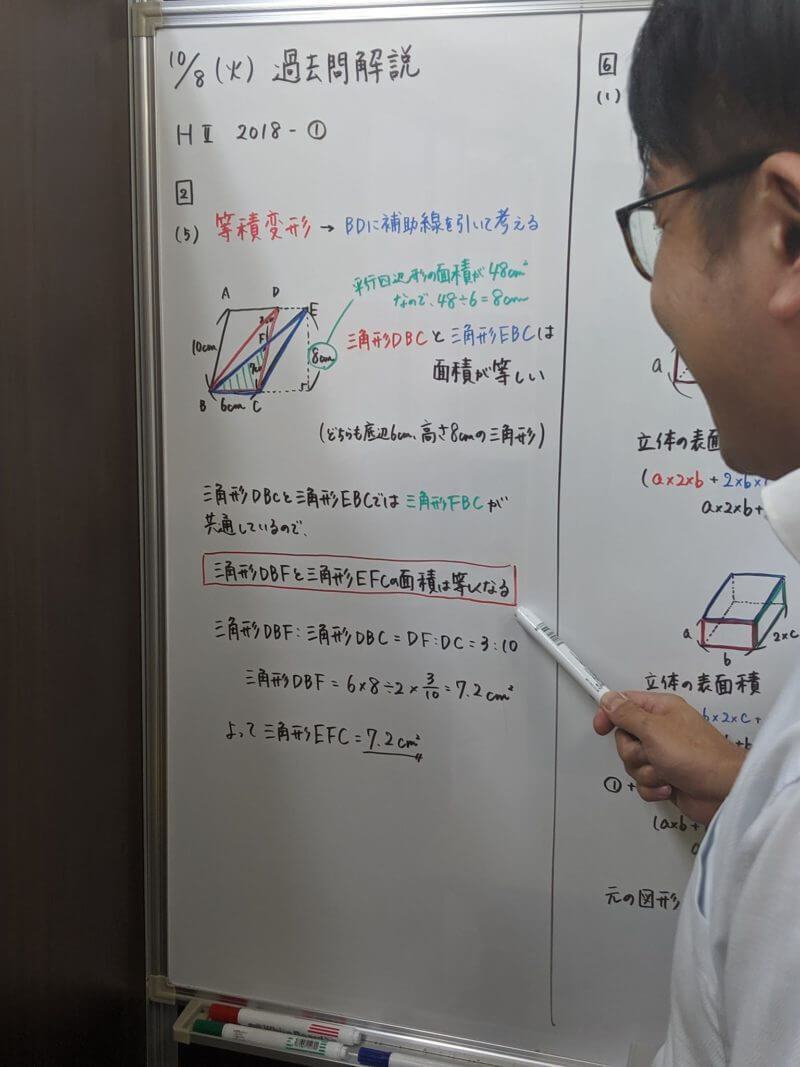

「問題解説」に関しては間違えたものの解き方をわかりやすく教えてあげればよいだけなので、それほど難しいことではありません。

大事なのはそれに続く「傾向分析」と「課題のあぶり出し」です。

傾向分析の重要性

まず「傾向分析」に関しては、当然ですがお子さんにやらせるその1年分だけを見ていてもわかりません。

これは私たち大人の側の予習というか、準備が必要になる部分です。

先に数年分の過去問を見ておいて、よく出題されるパターンを把握しておきましょう。

声の教育社の過去問(通称赤本)だと、最初の方に傾向の分析が載っていますので、ある程度それを参考にしても良いです。

ただ、その単元の中で、特にどういう問われ方が多いか、どの程度の深さ(難しさ)まで問われるかは、やはり実際の問題に目を通して確認しておきたいところ。

お子さんが間違えた問題を見て、「こういう問題はよく出るから練習しよう」とか、逆に「めったに出ないから気楽にいこう」と声をかけてあげられると、お子さんのモチベーションが断然変わって来ますよ。

課題のあぶり出し

そして最後に「課題のあぶり出し」です。

これは解説をしながらおこなった「こういう問題はよく出るから練習しよう」といったアドバイスのまとめですね。

入試によく出る問題で、かつ、お子さんが苦手なところというのが、もっとも伸びしろがあり、受験直前の時期にいちばん勉強時間をかけたい部分です。

私たち大人からすると当たり前なこのメリハリづけが、意外と子どもはできません。

これは他の子も同じですから、差をつけるチャンスでもあります。

何をしたら良いのかを具体的に教えてあげることで、勉強の効率は断然変わってきます。

ホワイトボードに「おもりを沈める問題の演習量を増やし」と書いてあるのがそれです。

私たちが指導する場合には、それに対応した問題を宿題として出します。

ご家庭でも、コアプラスやメモリーチェックといった教材から対応する問題を探して、ぜひ指示してあげてください。

そこまでするのはちょっと過保護かなとも思いますが、対応する問題を探す時間というのは結構かかるものです。

探しておいてあげれば、その時間もお子さんは問題を解くのに使えますからね。

直前期の重要性

小6受験生の直前期の時間は、本当に濃く、貴重なものです。

入試本番までの期間が短いため、この時期に学習した内容はそのまま本番まで持っていきやすい(本番までに忘れにくい)からです。

まさしくゴールデンタイムと言ってよいでしょう。

こうやって先生と生徒が、あるいは親子が二人三脚をして、うまくお子さんをサポートしてあげると、ラスト数か月程度でも子どもは見違えるように伸びてきます。

ぜひ第一志望を合格で飾り、お子さんの自信と達成感につなげてあげてくださいね。

今回のお話が、少しでもお役にたてば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

繁田和貴

関連記事ピックアップ