【小学生でも理解できる!】「 短歌 」と「俳句」の違いとそれぞれの特徴・読み方‐練習プリント(無料)

LINEへのご登録、誠にありがとうございます。

以下、特典の練習問題となっております。お子さま皆さまの勉強の一助となれば幸いです。

練習用プリント【無料】

以下の練習問題をプリントにしたものです。ぜひ、活用してください!

「 短歌 」練習問題

それでは、いくつかの有名な短歌を見ていきます。

以下の有名な短歌において、それぞれ句切れがどこにあるか、どの表現技法が使われているのか答えましょう。

(※区切れ・表現技法がそれぞれない場合も考えられます。)

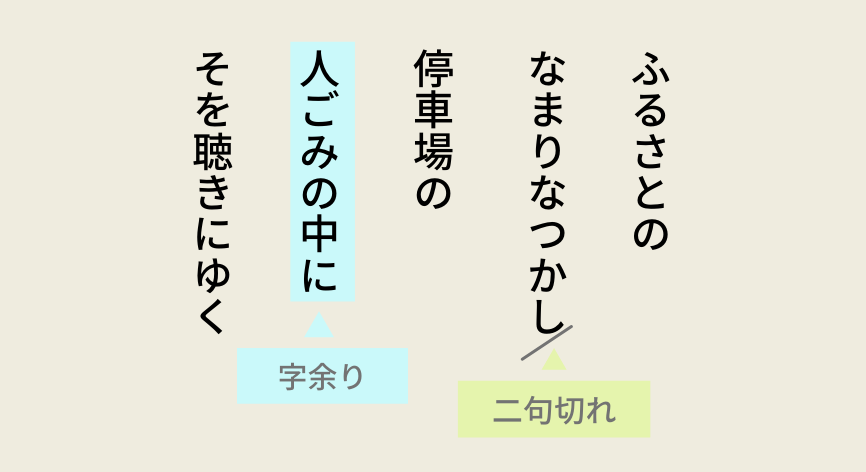

A ふるさとのなまりなつかし停車場(ていしゃば)の人ごみの中にそを聴きにゆく 石川啄木(いしかわたくぼく)

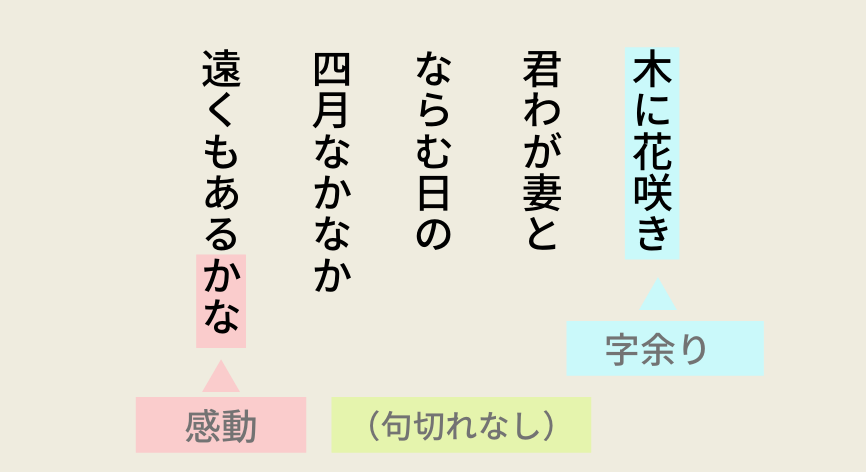

B 木に花咲(さ)き君わが妻とならむ日の四月なかなか遠くもあるかな 前田夕暮(まえだゆうぐれ)

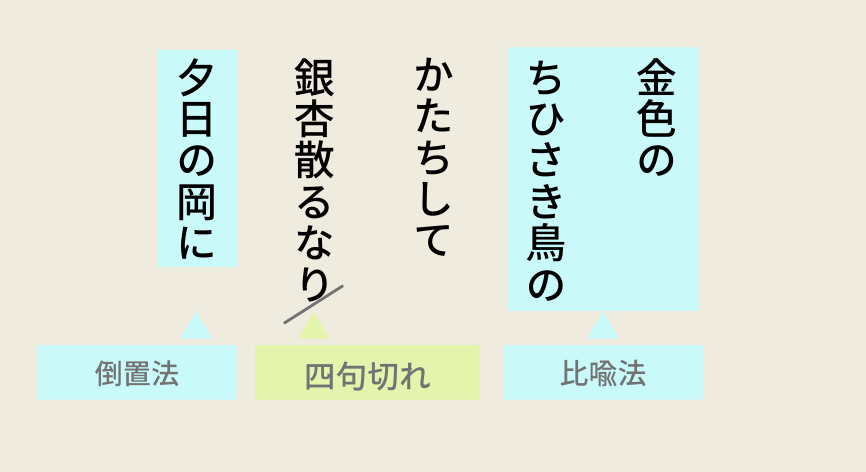

C 金色(こんじき)のちひさき鳥のかたちして銀杏(いちょう)散るなり夕日の岡に 与謝野晶子(よさのあきこ)

「短歌」解説

A

この短歌は「ふるさとの訛(なま)りがなつかしい。だから、駅の人ごみの中にそれ(ふるさとの訛り)を聴きに行く。」という意味です。

二句目の「なつかし」で文章が切れているので、「二句切れ」ということになります。また、三句目の「人ごみの中に(ひとごみのなかに)」は八音あるので「字余りの歌」です。

B

この短歌は「木に花が咲き、君が私の妻となる四月はなかなか遠く先のことに感じるものだなあ。」という意味です。

句切れはありません。一句目の「木に花咲き(きにはなさき)」が六音で、字余りになっています。

「短歌の読み方」で書いたように、「かな」というのは作者の感動を表しています。「四月が待ち遠しいなあ」という、作者の気持ちを読み取りましょう。

C

「金色の小さな鳥の形をして、銀杏の葉が散っている。夕日に照らされた岡に。」という意味です。「散るなり」で意味が区切れており、「四句切れ」となっています。

この短歌のポイントは、2つの表現技法が用いられていることです。

1つ目は比喩法です。「金色のちひさき鳥」は銀杏の葉っぱのことを表しています。この比喩表現により、葉っぱが軽やかにはらはらと散る様子を想像することができます。

また、「銀杏散るなり 夕日の岡に」というのは、本来なら「夕日の岡に 銀杏散るなり」という順番になるはずです。ここでは、あえて順番を逆にする倒置法により余韻がもたらされています。

この短歌は非常に美しい情景を読んだ歌です。具体的な様子まで想像しながら読めるといいでしょう。

「俳句」練習問題

最後に、有名な俳句についても見ていきます。

以下の俳句について、季語に下線を引き、どの季節の俳句か答えましょう。また、切れ字はどれか、使われている表現技法は何かも答えましょう。

(※切れ字や表現技法が使われていない場合も考えられます。)

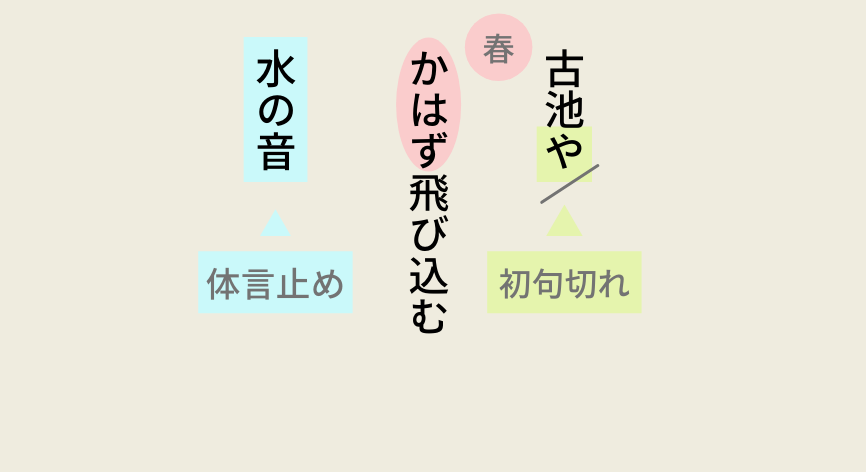

A 古池やかはず飛び込(こ)む水の音 松尾芭蕉

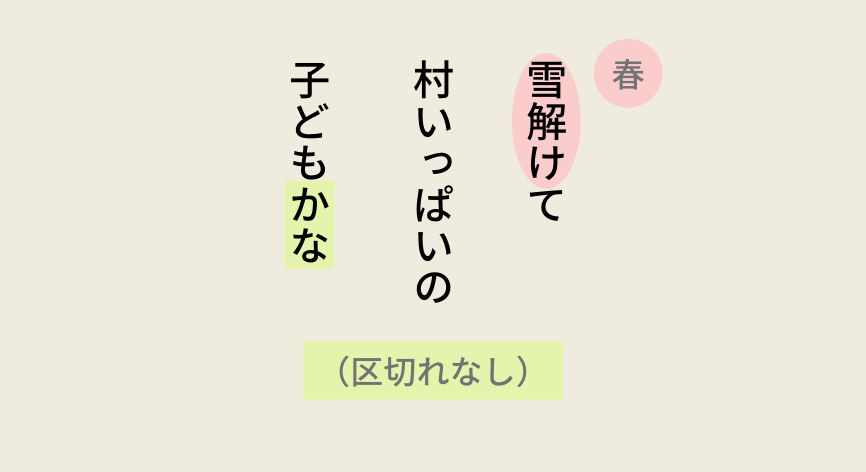

B 雪解けて村いっぱいの子どもかな 小林一茶

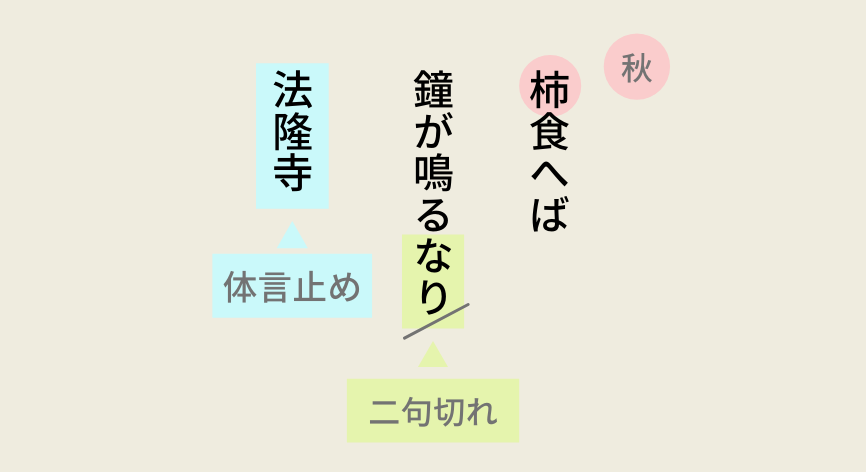

C 柿(かき)食へば鐘(かね)が鳴るなり法隆寺(ほうりゅうじ) 正岡子規

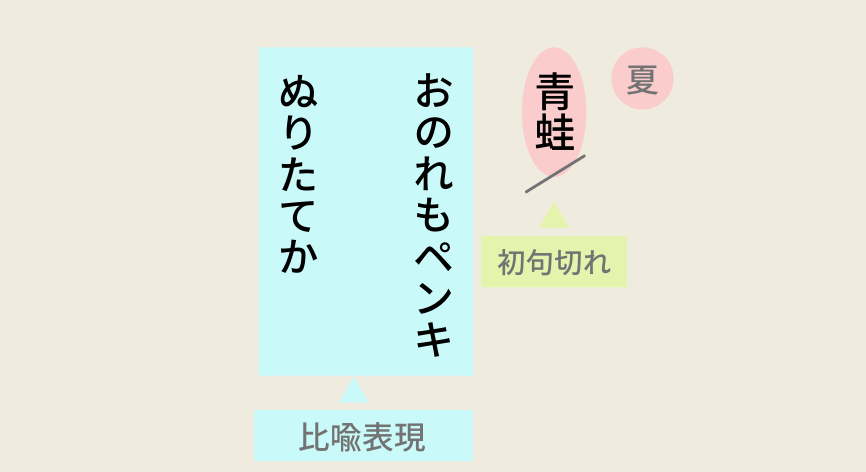

D 青蛙(がえる)おのれもペンキぬりたてか 芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)

「俳句」解説

A

松尾芭蕉の代表的な俳句の一つです。初句の「や」が切れ字であるので「初句切れ」になります。また、最後の句が「水の音」という名詞になっており、体言止めの表現技法により余韻が持たされています。

季語は「かはず(蛙)」で、春の季語です。

B

「雪解けて」という言葉からも分かるように、この俳句は春の句です(季語は「雪解け」となります)。

三句目の「かな」は切れ字であり、作者の感動の中心が「子ども」にあることが分かります。春の訪れを喜び、外ではしゃぐ子どもたちの様子が思い浮かんだでしょうか。(ただし、三句目に切れ字があるので「句切れなし」ということになります。)

C

二句目の「なり」が切れ字で、「二句切れ」の句です。また、Aの俳句と同じように「法隆寺」という名詞で終わらせる体言止めを用いることで余韻を持たせています。

季語は「柿」で、秋の季語です。柿を食べ秋になったことを実感した様子が表現されています。

D

Aと同じく「蛙」という言葉が入っていますが、「青蛙」は夏の季語です。

この俳句で注目したいのは比喩表現です。「青蛙」のピカピカと光るすがたを「ペンキ塗りたて」という表現にたとえています。この比喩により、蛙の色やツヤをよりはっきりと想像することができるのです。

まとめ

この記事では短歌と俳句について説明しました。短歌や俳句、また詩などは説明文や小説に比べ出題されることも少なく、対策もおろそかになりがちです。しかし、だからこそもし出題された時は周りと差をつけるチャンスでもあります。

今回説明した句切れや季語は大きなポイントとなります。そして、詩と同じように表現技法にも気を付けながら読んでいくことが大切です。

短歌や俳句は日本の伝統的な文学作品で、世界中で愛されている芸術でもあります。「入試問題」だとむずかしく考えるのではなく、多くの作品を読んで、美しい情景に思いをはせてみるのもいいのではないでしょうか。

おわりに

今回のような記事に加えて、

LINEでは、『中学受験を9割成功に導く』メールマガジンを週1程度で配信しております。

・志望校の選び方

・効果的な復習のタイミングや方法

・保護者が行うべき準備やサポート

など、皆さまのお手伝いができるコンテンツを随時配信しております。

ぜひ、LINE上の登録ボタンをタップして、毎週の投稿をお持ちください!!

また、

個別指導塾テスティーでは受験相談や体験授業を随時受け付けております。

受験相談では、

・子どもがなかなかやる気にならない

・集団指導の塾に通っているが、イマイチ成果が出ない

・集団指導の塾の授業についていけず苦手が蓄積している

上記のお悩みをはじめとし、小中高生の子をお持ちの保護者様とお話させていただいております。

もし、お子様のことで何かお悩みがありましたら、個別指導塾テスティーへお気軽にご相談ください。

以下、お問い合わせフォームです。

お問い合わせ – 中学・高校・大学受験個別指導塾TESTEA(テスティー)

おすすめ記事

参考