8割の日本人が知らない「な」の画数【ひらがなの画数】

前回の記事の中で「漢字がかけない人が増えている」というお話をしました。

小学生で習ってからというもの、学校のテストでいつも我々を苦しめる漢字という存在。

例えば、書き順・画数・とめはねはらい、、、細かい知識が問われますよね。

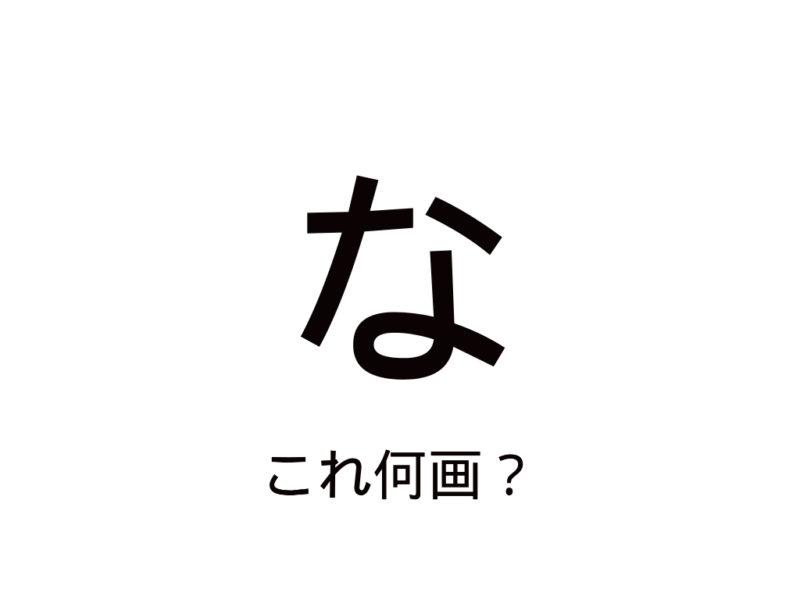

さて、ここでひとつ質問です。

「ひらがなの画数」って習ったことはありますか?

例えば「な」って何画で書くと思いますか?

1.2.3.4・・・4画!

いいえ違います。

残念ながら5画なんですよ。

また、「す」はどうでしょう。

はい、2画だと思いますよね。

しかし、正式には3画で書くんですね。

どうやらクルッと丸くなる部分の画数が二つに分かれているようです。

これは、例えば、書道でひらがなを書く際のことをイメージしてみればわかりやすいかもしれません。

しっかりとこれらのひらがなを書こうとしたら、「す」の2画目は一回筆をはなしませんか?

実は、これが一画分増えている秘密なんですね。

ひらがなの画数の由来についてお話ししましょう。

まず、そもそもの話に戻りますと元々ひらがなに限らず漢字などの文字に決まった画数といったものはありません。

なぜなら、漢字は絵や景色から変化したものだからです。例えば、絵を描くのに決まった画数がないのと同じです。

それが色々な字体に変化したり、辞書に乗せられたりしてきました。それらの段階で徐々に画数などが決められていったのです。

文字も人間が使うツールの一つです。そのため、その時々に応じて使いやすいように変化していくということです。

『自分が持っているツールを、自分が使いやすいようにアレンジすることが重要だ』

このようなことが、脈々と受け継がれてきた文字の歴史からも言えるかもしれません。

補足(ひらがなの画数)

※今回紹介したひらがなの画数に関しては、性名判断で使うために無理やりあてたものであるという説なども存在するようです。また、学校教育でひらがなの画数を教えることはほぼないので明確に定められたものはないという見解もあるようです。