概要

みなさん、こんにちは!時間管理って難しく感じますよね?でも、大丈夫です!この記事では、慶應合格者たちの実践的な時間管理術や学習環境づくりのコツを、とってもわかりやすくご紹介します。

タイムブロッキングを使った効率的な学習方法や、スマホとの上手な付き合い方、モチベーション維持のテクニック、さらには通学時間の活用法まで。毎日の生活の中で、ムリなく学習時間を確保できるヒントが満載です!特に注目なのは、ちょっとした工夫で大きく変わる学習効率アップのコツ。

これを読めば、あなたも時間管理の達人に近づけるはず。それじゃあ、さっそく具体的な方法を見ていきましょう!

東大合格者に聞く テスティー式勉強時間の使い方講座

効率化の達人に聞いた!勉強時間の確保術

時間管理の基本戦略

関連用語:「タイムブロッキング」「ポモドーロ・テクニック」「デッドライン管理」

みなさん、効率的な時間管理って本当に大切ですよね。実は、慶應合格者の多くが実践している時間管理術には、しっかりとした理由があるんです。タイムブロッキングを使うと、「今からこの1時間は英語!」というように、時間を区切って集中できます。これって、脳が切り替えやすくなるんですよ。特に受験勉強では、科目ごとの時間配分が重要になってきます。

ただ漠然と「今日は勉強する!」じゃなくて、時間を決めて取り組むことで、やるべきことが明確になります。その結果、効率よく学習を進められるんです。私の経験からも、時間管理ができている人は、必ず成績が伸びていましたよ。

環境づくりのコツ

関連用語:「スタディスペース」「デジタルデトックス」「アンビエント照明」

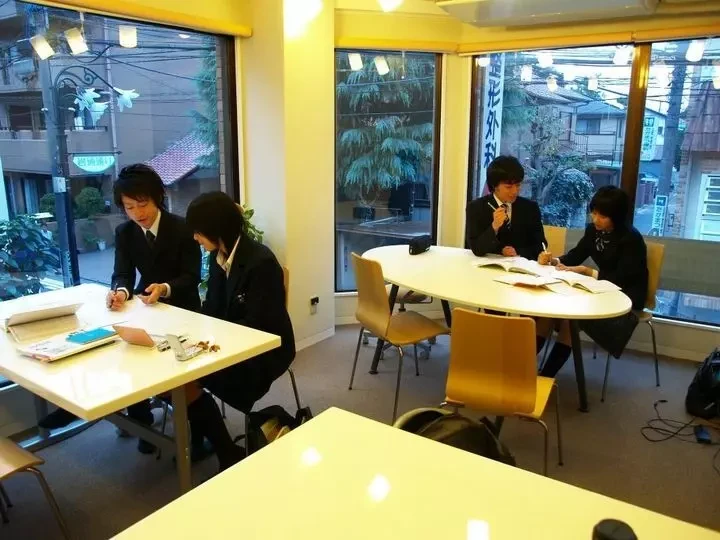

勉強時間を確保するには、環境づくりが超重要なんです!慶應合格者たちが特に気をつけていたのが、スマホとの距離感。勉強中はスマホを別室に置いたり、機内モードにしたりするんです。これって、意外と効果があるんですよ。

また、照明や室温、音環境にもこだわる人が多いんです。特に、間接照明を使って目の疲れを軽減したり、白色雑音を流して集中力を高めたり。こういった環境づくりは、長時間の学習を支える土台になります。快適な環境があれば、自然と机に向かいたくなりますからね。

モチベーション維持のテクニック

関連用語:「マイルストーン設定」「可視化ツール」「習慣化トラッキング」

やる気を保つって、実は小さな成功体験の積み重ねなんです。慶應合格者たちは、大きな目標を小さく分解して、達成感を味わえるように工夫していました。例えば、1日の学習時間を記録したり、週ごとの目標を立てたり。

特に効果的なのが、勉強時間や進捗を可視化すること。スマホのアプリやノートを使って記録をつけると、自分の頑張りが目に見えて分かるんです。これって、継続のモチベーションになりますよ。「昨日より30分増やせた!」とか、小さな進歩を実感できるのが大切なんです。

集中力アップ!スキマ時間の活用テクニック

通学時間を味方につける「モバイルラーニング活用術」

【関連用語】

デジタル学習、マイクロラーニング、スペーシング効果

電車やバスでの移動時間って、実は宝の山なんです!スマートフォンを使って、短い学習コンテンツを効率的に消化できる「モバイルラーニング」が今とても注目されています。特に、一回15分程度の学習を繰り返す「マイクロラーニング」は、通学時間にぴったり。脳科学的にも、短時間の学習を分散させる方が効果的だということが分かっているんですよ。これを「スペーシング効果」と呼びます。

休み時間の「クイック・リフレッシュ&スタディ」

【関連用語】

ポモドーロ・テクニック、アクティブ・リカバリー、パワーナップ

休み時間を上手に使うことで、次の授業への集中力がグンとアップします!例えば、5分間の深呼吸や軽いストレッチをしてから、残り10分で復習する「クイック・リフレッシュ&スタディ」がおすすめ。疲れを完全にリセットしようとせず、程よい緊張感を保ったまま次の学習に移るのがコツです。これは、運動選手が実践している「アクティブ・リカバリー」の考え方を応用したものなんです。

食事時間を活用した「ランチタイム・ラーニング」

【関連用語】

マルチタスク学習、アクティブ・リスニング、BGL(Background Learning)

お昼ご飯の時間も、工夫次第で立派な学習時間に変身!ただし、ガッツリ教科書を開くのではなく、参考書の音声を聴きながら食事をする「ランチタイム・ラーニング」がおすすめです。特に英語リスニングや歴史の年代暗記なんかは、食事しながらでも十分に頭に入ってきます。でも、食事を楽しむことも大切なので、全力で勉強するというよりは、BGMのように学習コンテンツを流す程度にとどめましょう。リラックスしながら学べるのが最大のメリットです!

やる気が続かないときの乗り越え方教えます

1. モチベーション管理の基本

関連用語:内発的動機付け、外発的動機付け、フロー状態

やる気が続かない時って、誰にでもありますよね。でも、実はモチベーションには波があるのが自然なんです!大切なのは、その波を理解して上手く付き合っていくこと。特に受験勉強では、「なんのために勉強するの?」という目的意識がすごく重要になってきます。

内発的動機付け(自分の興味から湧き出るやる気)と外発的動機付け(褒められたい、認められたいという気持ち)をうまく組み合わせることで、継続的なモチベーション維持が可能になります。慶應合格者の多くが実践していたのは、小さな目標を立てて達成感を積み重ねていく方法でした。これによって、勉強が習慣化され、やる気の波を乗り越えやすくなるんです。

2. 効果的な休息とリフレッシュ

関連用語:ポモドーロ・テクニック、アクティブ・レスト、メンタルブロック

勉強中のスランプで一番やってはいけないのは、自分を追い込みすぎることです。慶應合格者たちが異口同音に語るのは、休息の質の重要性。ただダラダラ休むのではなく、効果的な休み方を知ることが、実は生産性を大きく左右するんです。

例えば、25分勉強して5分休むポモドーロ・テクニックや、短時間の運動を取り入れるアクティブ・レストなど、科学的に効果が実証された休息法があります。これらを活用することで、メンタルブロックを防ぎ、より長時間の集中力維持が可能になります。休むことに罪悪感を持つ必要はありません。むしろ、計画的な休息が最終的な成功への近道なんです。

3. 環境整備とルーティン作り

関連用語:行動トリガー、習慣化、アンカリング

やる気を持続させるには、環境作りが超重要!慶應合格者たちが重視していたのは、勉強モードにスイッチが入る仕組み作りです。例えば、同じ時間に同じ場所で勉強を始める、お気に入りの香りを焚く、特定の音楽をかけるなど、行動のトリガーを設定することで、自然と勉強モードに入れるようになります。

また、スマートフォンは別室に置く、勉強机の上は必要最小限の文具だけにするなど、集中を妨げる要素を排除することも大切です。環境整備は一度きちんと行えば、その後の維持は比較的容易です。この「当たり前の環境」を作ることで、やる気の波に左右されにくい学習習慣を確立できるんです。

合格者が実践!教科別の時間配分の極意

英語の時間配分

【関連用語】

長文読解、和訳、英作文、リスニング、文法問題

みなさん、英語の学習時間の使い方で悩んでいませんか?慶應合格者たちが実践していた方法をシェアします!英語はインプットとアウトプットのバランスが超重要なんです。長文読解には全体の40%、文法には30%、リスニングには20%、残りの10%を英作文に充てるのがベストバランス。特に長文読解は、最初は時間がかかって当たり前。でも、継続的な練習で読むスピードは必ず上がっていきます。

数学の時間配分

【関連用語】

計算問題、証明問題、図形問題、数列、ベクトル

数学って、どうやって勉強時間を使えばいいか迷いますよね。合格者たちの経験から、基本問題演習に50%、応用問題に30%、過去問演習に20%という黄金比が見えてきました!特に基本問題の演習時間は削らないでください。「基本が簡単だから」と応用ばかりに時間を使うのは、実は危険!基本問題をスピーディーに解けるようになることが、本番での時間配分を上手くできるコツなんです。

国語の時間配分

【関連用語】

現代文、古文、漢文、評論、小説

国語の勉強って、どこに重点を置けばいいのか悩みますよね。合格者たちは現代文45%、古文35%、漢文20%という配分で学習時間を組み立てていました。特に現代文は、評論と小説でさらに時間を分けて、評論により多くの時間を使うのがポイント!評論は論理的な文章の読解力が試されるので、慶應の入試では特に重要。でも、小説の読解もおろそかにはできないので、バランスを意識しながら進めていきましょう。

理科の時間配分

【関連用語】

物理、化学、生物、実験、計算問題

理科の学習時間、どう使えばいいか考えたことありますよね。合格者たちの経験では、理論理解40%、計算問題演習35%、実験考察25%という配分がベストだったそうです。特に理論の理解には十分な時間を取ることが大切!「公式を覚えれば大丈夫」と思いがちですが、実は理論をしっかり理解していないと応用問題で痛い目を見ることも。理論と計算のバランスを取りながら、実験考察にも定期的に時間を使うことで、総合的な理解力が身についていきます。

目標達成のための生活リズム作り方講座

朝活で始める理想的な1日の構築

【業界用語】

サーカディアンリズム、コアタイム、モーニングルーティン

みなさん、朝活って実は勉強効率を上げる超重要なポイントなんです!特に受験期には、この生活リズムづくりが合否を分けることも。朝型の生活に切り替えることで、体内時計(サーカディアンリズム)が整い、集中力が高まる時間帯を効果的に活用できるようになります。

実は、午前中の2-3時間は脳が最も活性化している「ゴールデンタイム」。この時間を確保するために、早起きは欠かせません。慶應合格者の多くが、朝6時には起床し、7時から学習を開始していたそうです。でも焦る必要はありません。15分ずつ起床時間を前倒しすれば、誰でも無理なく朝型生活者になれますよ!

集中力を保つための休憩設計

【業界用語】

ポモドーロ・テクニック、アクティブレスト、メンタルブロック

休憩って、実は「やらない」時間じゃなくて、「次の集中のために必要な」時間なんです。特に受験勉強では、長時間の集中力が求められますよね。でも、人間の脳には限界があって、約50分で集中力が低下し始めるんです。

だから、効果的な休憩を取り入れることが大切。例えば、25分勉強して5分休憩するポモドーロ・テクニックや、50分勉強して10分休憩するパターンが人気です。休憩中は、軽い運動や深呼吸がおすすめ。スマホは脳が活性化しすぎちゃうので、できるだけ避けた方がいいですよ。このリズムを作ることで、8時間でも集中力が途切れない学習が可能になります!

睡眠管理で学習効率アップ

【業界用語】

レム睡眠、ノンレム睡眠、睡眠負債

睡眠時間を削って勉強時間を確保…実はこれ、逆効果なんです!質の良い睡眠は、記憶の定着に超重要な役割を果たしています。特に深い睡眠(ノンレム睡眠)の時間帯に、その日学んだ内容が長期記憶として保存されるんです。

理想的な睡眠時間は6-8時間。寝る90分前にはスマホやパソコンの使用を控えめにして、同じ時間に就寝することを心がけましょう。睡眠負債(睡眠不足の蓄積)は集中力の低下や記憶力の減退を引き起こすので要注意。週末に寝だめしても取り返せないので、毎日コンスタントに質の良い睡眠をとることが合格への近道です!

コメント