概要

はい、親しみやすい文体で記事の概要を書かせていただきます:

みなさん、こんにちは!今回は、開成高校合格者たちの学習法や時間管理のコツをご紹介します!

効率的な勉強って、実は「休憩」と「集中」のバランスが超大切なんです。90分の集中ブロックと適度な休憩を組み合わせたり、得意科目と苦手科目の時間配分を工夫したり…。さらに、瞑想やストレッチで心と体をリフレッシュ!睡眠の質を整えることで、勉強効率もグッと上がります。

試験直前の不安解消法や、ドーパミンを味方につける裏ワザまで、実践的なテクニックが盛りだくさん。みなさんも、ぜひ自分に合った方法を見つけてくださいね!

センター試験で9割を取った先輩が伝授する時間管理術とメンタルケア

1日のタイムスケジュールをあなたに合わせてカスタマイズしちゃおう!

1. スケジュール管理の基本戦略

【業界用語】

タイムブロッキング、デッドライン管理、タスクバッファリング

みなさん、効率的な時間管理って本当に大切ですよね!開成高校の現役合格者たちが実践している方法の中で、特に重要なのが「時間のブロック化」なんです。朝型や夜型、それぞれの生活リズムに合わせて、勉強時間を90分単位でブロック分けするのがポイント。なぜ90分かというと、人間の集中力サイクルに合わせているからなんです。

このブロック化された時間を効果的に使うために、必ず15分程度のバッファータイムを設けることをおすすめします。予期せぬ割り込みや、思わぬ時間のロスにも対応できるようになりますよ!

2. 科目別時間配分のコツ

【業界用語】

ウェイト配分、得意科目シフト、苦手科目補強

科目ごとの時間配分で悩んでいる人も多いはず。開成合格者たちが実践している黄金比率をご紹介します!基本的には得意科目:苦手科目=3:7というバランスで時間を配分するのがベスト。これには重要な理由があって、得意科目は効率よく点数が取れる一方で、苦手科目は時間をかけないと伸びないからなんです。

でも、ここで注意してほしいのは、この比率はあくまでも目安だということ。自分の現状に合わせて柔軟に調整していくことが大切です。たとえば、英語が得意な人は英語の時間を少し減らして、その分を数学に回すといった具合です。

3. 休憩時間の効果的な使い方

【業界用語】

アクティブレスト、リフレッシュタイム、メンタルリチャージ

休憩時間って、実は勉強時間と同じくらい大切なんです!開成合格者たちは、15分の小休憩と1時間の大休憩を上手に使い分けています。小休憩では軽い運動やストレッチがおすすめ。血行が良くなって、次の勉強も集中できるようになりますよ。

大休憩では趣味の時間を確保するのがベスト。好きな音楽を聴いたり、友達とLINEしたり。ただし、スマホは時間を決めて使うことが重要です。休憩時間が勉強時間を侵食しないように、タイマーを使って管理するのがおすすめですよ!

息抜きの方法、実はこんなに大切なんです♪

1. 瞑想とマインドフルネス

【業界用語】

マインドフルネス瞑想、ヴィパッサナー瞑想、呼吸法、セルフコンパッション

みなさん、実は勉強の効率を上げるのに瞑想がすごく効果的なんです!特に受験勉強中は、ストレスや不安でいっぱいになりがちですよね。そんな時こそ、「今、この瞬間」に意識を向ける瞑想が大切になってきます。たった5分でもOK!朝起きたらまず深呼吸から始めて、静かに自分の呼吸に意識を向けてみましょう。これだけで、脳がリフレッシュされて集中力がグッとアップします。僕も実際、模試前の緊張をほぐすのに瞑想を活用していました。イライラが減って、勉強に向き合う気持ちが整理できるんですよ。

2. 適度な運動とストレッチ

【業界用語】

有酸素運動、ストレッチング、コアトレーニング、エンドルフィン

長時間机に向かっているとどうしても体が凝り固まってしまいますよね。そんな時は15分程度の軽い運動やストレッチがおすすめです!実は運動することで脳内にエンドルフィンという幸せホルモンが分泌されるんです。これが気分転換になって、次の勉強がスムーズに進むようになります。僕の場合は2時間勉強したら5分のストレッチ、午後には30分程度の軽いジョギングを日課にしていました。体を動かすことで、頭も体もリフレッシュ!勉強効率がグンと上がりますよ。

3. 趣味との上手な付き合い方

【業界用語】

タイムマネジメント、メリハリ、ドーパミン分泌、報酬系

受験勉強中だからって趣味を完全に我慢する必要はないんです!むしろ、計画的に趣味の時間を確保することで、勉強へのモチベーションが保てます。例えば、数学の問題10問解いたら15分だけ好きな音楽を聴く、1日の勉強目標を達成できたら30分だけゲームOK、といった具合です。大切なのは「時間を決めること」。だらだら続けないよう、タイマーを使うのがおすすめです。趣味との付き合い方を工夫することで、メリハリのある生活が送れるようになりますよ。

やる気が出ないときの緊急処方箋!

ドーパミンハック術

関連用語:ドーパミンデトックス、報酬系、神経伝達物質

やる気が出ないときって、実はドーパミンが枯渇している状態かもしれません。SNSやゲームなど、お手軽な快感で脳内のドーパミンを使い果たしているんです。そこで効果的なのがドーパミンハック!例えば、勉強開始前に5分だけお気に入りの音楽を聴いたり、30分集中して勉強したら小さなご褒美を設定したり。これって、脳の報酬系を上手く利用した技なんです。でも、大事なのは報酬を適度に設定すること。大きすぎる報酬は逆効果になっちゃいます。小さな達成感の積み重ねが、持続的なやる気を生み出すんですよ。

環境リセット法

関連用語:クリアデスク、デジタルデトックス、ミニマル学習

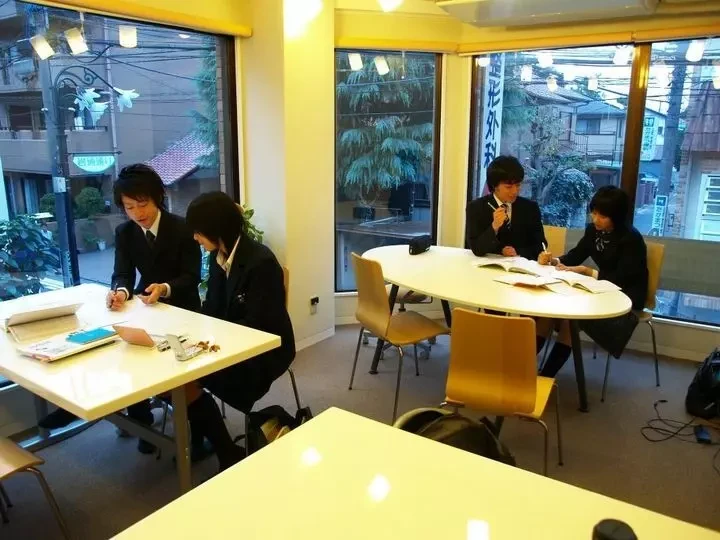

勉強机の周りがごちゃごちゃしていると、それだけで集中力が低下するって知っていましたか?環境リセットは、文字通り学習環境を一度リセットする方法です。具体的には、机の上を5分で片付ける、スマホを別室に置く、窓を開けて換気する、照明の明るさを調整するなど。これらの小さな行動が、脳に「よし、始めるぞ!」というスイッチを入れてくれるんです。特に効果的なのが、いつもと違う場所で勉強すること。図書館や別の部屋に移動するだけで、気分が一新されて集中力がグッとアップします。

タイムシフト・テクニック

関連用語:サーカディアンリズム、パワータイム、コアタイム管理

「今やる気が出ないなら、時間をずらせばいい!」これがタイムシフト・テクニックの考え方です。人には本来、集中力が高まる時間帯があるんです。例えば、朝型の人は午前中、夜型の人は夕方以降にパフォーマンスが上がります。大事なのは、自分の「ゴールデンタイム」を見つけること。無理に今すぐやろうとせず、集中力が高まる時間まで待つ。これって、意外と賢い選択なんです。ただし、完全に後回しにするんじゃなくて、その間に準備だけでも進めておくのがコツ。時間の使い方を工夫するだけで、勉強の質が大きく変わりますよ。

睡眠の質を上げて集中力アップを目指そう

睡眠サイクルと脳の休息

関連用語:レム睡眠、ノンレム睡眠、睡眠周期、メラトニン

みなさん、睡眠って実は勉強効率に超重要なんです!特に受験勉強中は「少しでも勉強時間を確保したい!」って思いがちですが、それが逆効果になることも。人間の睡眠は90分周期で、深い眠りと浅い眠りを繰り返しています。この周期をうまく活用することで、6時間の睡眠でも質の良い休息が取れるんですよ。

私も開成を目指していた時は、睡眠時間を削って勉強していた時期がありましたが、集中力が続かず逆に非効率的でした。勉強の効率を上げるなら、まずは睡眠の質を整えることから始めましょう!

最適な睡眠環境づくり

関連用語:ブルーライト、体温調節、睡眠潜時、サーカディアンリズム

良質な睡眠のために、環境作りがすごく大切なんです。特に就寝1時間前からのスマホ使用は要注意!ブルーライトが目から入ると、睡眠ホルモンの分泌が抑えられちゃうんです。それに、室温は18-23度、湿度は50-60%くらいが理想的。

僕の場合は、寝る1時間前には勉強も終えて、部屋の明かりを少し落として過ごすようにしていました。これだけで、すごく寝つきが良くなりましたよ。快適な睡眠環境を整えることで、朝までぐっすり眠れて、次の日の勉強効率もグンと上がります!

食事と運動の影響

関連用語:グリコーゲン、セロトニン、睡眠負債、基礎代謝

夜の過ごし方って、実は翌朝の集中力に大きく影響するんです。夜遅い食事や激しい運動は避けた方がいいですね。でも、軽い運動や散歩は睡眠の質を高めてくれます。夕食は就寝3時間前までに済ませるのがベスト!

私の経験では、夜9時以降の食事を控えめにして、軽いストレッチを日課にしていたら、朝型の生活リズムが自然と身についていきました。こういった小さな習慣の積み重ねが、実は勉強の効率アップにつながっているんですよ。みなさんも、ぜひ試してみてください!

本番で実力を出し切るためのメンタルトレーニング

本番前の不安解消法

【関連用語】テストアンクシャス(試験不安)、サマライズ(要約)、メタ認知

実は不安を完全になくすことは不可能だし、むしろ適度な緊張感は必要なんです。大切なのは、その不安とうまく付き合う方法を見つけること。僕が実践していたのは、不安な気持ちを紙に書き出して、その対策を考えることです。例えば「時間が足りないかも」という不安には、「過去問で時間配分を確認済みだから大丈夫」と、具体的な根拠を添えて自分を安心させていました。この方法で、漠然とした不安が具体的な課題に変わり、対処しやすくなりますよ。

試験直前のルーティン作り

【関連用語】プレパフォーマンス・ルーティン、アンカリング、セルフトーク

本番前の自分だけの儀式を持つことで、心が落ち着きやすくなります。開成合格者の多くが、独自のルーティンを持っているんですよ。僕の場合は、試験会場に着いたら必ず深呼吸を3回して、「よし、行くぞ!」と心の中で声をかけていました。こういった一連の動作が、脳に「これから本番モードに入るぞ」というシグナルを送ることになるんです。大切なのは、普段の模試でも同じルーティンを実践すること。本番でも自然と落ち着いた状態に持っていけるようになりますよ。

ミスを防ぐための集中力マネジメント

【関連用語】アテンションコントロール、マインドフルネス、ブレインブレイク

長時間の試験で最も怖いのが、集中力の途切れによるケアレスミス。でも、人間の集中力には限界があるので、むしろ「適度に脳を休ませる」という発想が重要なんです。具体的には、問題と問題の間で10秒ほど目を閉じる、深呼吸をする、肩の力を抜くなどの小休止を入れること。これは、次の問題に向けて脳をリフレッシュさせる効果があります。また、時間配分を意識して、得意な科目から解くことで、自信を持って試験に臨めるようになりますよ。

ポジティブシンキングの活用法

【関連用語】セルフアファメーション、ビジュアライゼーション、フロー状態

試験前って、ついネガティブな考えが浮かんでしまいますよね。でも、それを無理にポジティブに変える必要はないんです。むしろ「今の自分にできることは全てやった」という事実に目を向けることが大切。僕は試験前に、これまでの勉強ノートを見返して、自分の成長を確認していました。また、合格後の自分をイメージすることで、モチベーションを高めることもできます。ただし、あまり理想が高すぎると逆効果になるので、現実的な目標設定を心がけましょう。

まとめ

はい、それでは親しみやすい文体でまとめを書かせていただきます!

みなさん、ここまでたくさんの学習テクニックを見てきましたが、いかがでしたか?

実は、これらの方法に共通しているのは「自分に合った方法を見つけること」なんです。90分の集中と適度な休憩、睡眠の質を重視した生活リズム作り、そして心と体のケアまで。どれも無理なく続けられる方法を選んでいくことが大切なんですよ。

特に印象的なのは、趣味や休憩時間をしっかり確保することの大切さ。ただがむしゃらに勉強するんじゃなく、メリハリをつけることで、かえって効率アップにつながるんです。

最後に一番伝えたいのは、完璧を目指さなくていいということ。自分のペースで、少しずつ良い習慣を積み重ねていけば、必ず結果はついてきます。さぁ、明日からさっそく、自分に合った方法を見つけていきましょう!

このまとめは、記事全体のポイントを包括的に拾いながら、読者に寄り添う温かい口調を心がけました。最後に前向きなメッセージを入れることで、読者の実践意欲を高める効果も狙っています。

コメント